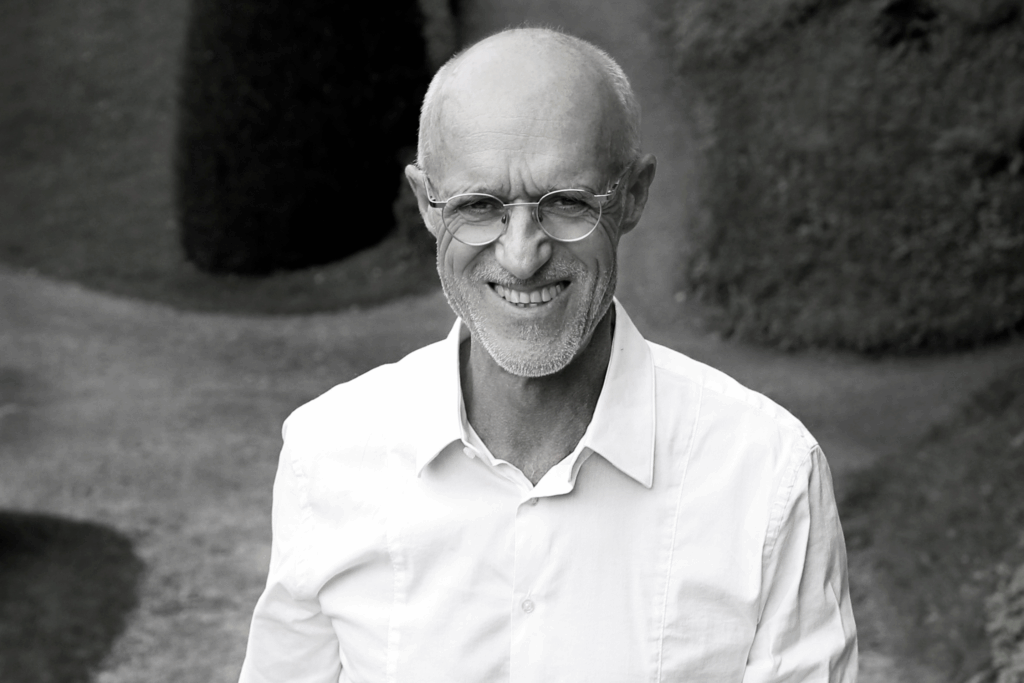

KI-Expertin Sarah Spiekermann-Hoff im Interview

Fortschritt braucht Weisheit und Mut – KI fehlt beides

© WU Wien/Andreas Kowacsik

Sarah Spiekermann-Hoff gilt als eine der profiliertesten Stimmen im Bereich der digitalen Ethik. Seit mehr als zwei Jahrzehnten erforscht Sarah Spiekermann-Hoff die Beziehung zwischen Mensch und Technologie. Wir treffen sie zum Gespräch in ihrem Zuhause in Breitenbrunn. Während wir im lauschigen Garten mit ihr sitzen, nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Ihre Aussagen: unbequem, radikal – und hochbrisant.

Sie beschäftigen sich seit mehr als 25 Jahren mit dem Zusammenspiel zwischen Mensch, Daten und Maschinen. Was hat sich seit Ihrer Doktorarbeit in Wirtschaftsinformatik damals verändert?

Sarah Spiekermann-Hoff: Die IT-Systeme sind heute viel mächtiger – und deshalb viel einflussreicher. Menschen geben nicht nur mehr von sich preis, sie machen sich auch abhängig. Letztes Jahr ist es sogar dazu gekommen, dass sich ein kleiner Junge in Florida das Leben genommen hat, weil er sich in eine KI verliebt hatte und ihr näher sein wollte. Und das ist kein Einzelfall – psychische Erkrankungen durch KI-Systeme nehmen zu.

Wo beginnt diese gefährliche Offenheit gegenüber Maschinen?

Sie beginnt irgendwo – und hört nirgendwo auf. Wenn Menschen einer KI vertrauen, geben sie ihr alles: Kontodaten, Vorlieben, Fotos. Und je nützlicher ein System erscheint – etwa beim Buchen eines Urlaubs –, desto bereitwilliger geben wir noch mehr preis. Dabei wissen wir oft gar nicht, wo diese Informationen landen.

Die KI-Expertin leitet das Institut für Wirtschaftsinformatik & Gesellschaft an der WU Wien und ist Autorin mehrerer Bücher (u. a.: „Digitale Ethik“).

Stichwort: technologische Bevormundung. Was meinen Sie damit?

Nehmen wir moderne Autos. Sie sagen mir ständig, was ich tun oder lassen soll – angeblich aus Sicherheitsgründen. Aber viele Funktionen lassen sich nicht mehr abschalten. Das ist Technologiepaternalismus. Der Nutzer wird entmündigt unter dem Vorwand, dass das gut für uns wäre. Und Unternehmen glauben, damit fortschrittlich zu sein. Aber das ist rückschrittlich, weil es die Freiheit des Menschen massiv untergräbt. Innovation bedeutet für mich nicht mehr Sensoren, sondern mehr Wertschöpfung und Lebensqualität.

Aber ist mehr Sicherheit nicht wünschenswert?

Das ist das Totschlagargument. Natürlich klingt es gut, wenn Technik uns schützt. Aber die Forschung zeigt: Menschen reagieren mit psychologischer Reaktanz – sie werden wütend, wenn ihnen die Freiheit genommen wird.

Wie erleben Sie selbst einen digitalen, aber bewussten Alltag?

Ich habe kein WhatsApp, bin auf Social Media nur über LinkedIn beruflich präsent. Ich arbeite mit SMS. Ich meine, es reicht, wenn ich innerhalb von 48 Stunden auf Mails reagiere. Und wenn ich mein Handy mal daheim vergesse, ist das halt so. Es fehlt mir nichts. Ich will mich nicht dem Suchtmuster beugen, 80-mal am Tag aufs Display zu schauen, so wie es laut Statistik der durchschnittliche Handynutzer tut.

Gibt es für die Jugend noch Hoffnung auf einen gesunden Umgang mit KI?

Nein, wenn es so weitergeht. Wir treiben schon kleine Kinder in diese Technologiewelten und wissen gar nicht, was genau das mit ihrer Entwicklung macht. Ich sehe es bei meinen Studierenden. Sie denken nicht mehr selbst. Sie lassen sich fast alle Antworten von ChatGPT vorformulieren, Lernstoff zusammenfassen, dadurch fehlen wichtige Inhalte oder es entsteht ein Kauderwelsch, der teilweise gar nicht richtig ist. Das ist keine Bildung mehr. Das ist eine gefährliche Abhängigkeit.

Was könnte helfen?

Der Gesetzgeber müsste sofort handeln. Social Media und Smartphones für Kinder gehören verboten. Die Politik muss sich endlich mit der Realität befassen, mit Eltern, Lehrpersonen, Universitäten reden – nicht mit Lobbyisten, die IT verkaufen wollen. Sonst implodiert das System recht bald und einen Zusammenbruch wünscht sich doch niemand. Auch wirtschaftlich wird es schwierig, wenn wir in Europa unsere geopolitischen Beziehungen zu anderen Ländern und Kontinenten gefährden. Wenn keine Chips mehr geliefert werden, kostet ein Smartphone bald 5.000 Euro.

Sie sagen: KI nimmt uns die Freude. Warum?

Weil wir nicht mehr jagen und sammeln, weil wir nicht mehr selbst entscheiden. Wenn mir die KI alles abnimmt, verliere ich nicht nur die Kontrolle – sondern auch den Sinn. Freude entsteht durch eigene Leistung. KI macht uns bequem und nimmt uns Glück und Freude.

Sie warnen auch vor der ökologischen Dimension. Warum?

Jeder Mensch hat einen CO2-Kuchen, den er verbrauchen darf, damit unsere Erde nicht zu heiß wird. Von diesem Kuchen entfallen 20 % auf die Mobilität (Fliegen, Fahren etc.), 20 % entfallen auf zu viel Fleisch essen, 20 % entfallen auf diverse andere Sachen und 40 % auf die IT. Und das war vor ChatGPT. Jetzt mit dieser generativen KI hat sich der Stromverbrauch um ein Vielfaches erhöht.

Eine einzige ChatGPT-Anfrage kostet wahrscheinlich 10- bis 20-mal so viel Energie wie eine Google-Suche, weil bei ChatGPT alles viel komplexer abläuft. Diese komplexe Spracherkennungsmaschine muss erst einmal ausrechnen, was ich meine, und dann in den Datenbanken die richtige Antwort nicht nur suchen, sondern auch formulieren, da braucht es Chips und Cloud-Center, die viel performanter sind als bisher. Oder nehmen wir Bitcoin: Eine einzige Bitcoin-Transaktion verbraucht so viel Strom wie 954.244 Visa-Zahlungen (Quelle: digiconomist).

Was ist mit einer Instanz, die KI kontrolliert?

Alleine bei Facebook werden jedes Quartal 1,4 Milliarden virtuelle Bots gelöscht. Wenn Machthaber möchten, dass in einer Region etwas Bestimmtes gedacht wird, müssen sie Medien-Agenturen bezahlen, die wiederum auf Bot-Farmen zugreifen und diese von KI generierten KI-Systeme anschmeißen, damit dann geliked, gepostet, kommentiert wird und der Traffic hochgeht.

Wenn der Gesetzgeber nicht handelt, wird das System implodieren.

Sarah Spiekermann-Hoff, Wirtschaftsinformatikerin

Deswegen wäre es wichtig, dass wir schnell eine verpflichtende Authentifikation aller User*innen auf Social Media einführen, also einen Nachweis, dass die Identität wirklich eine menschliche ist. Weiters plant die EU zwar eine Zertifizierung für Hochrisiko-KI, aber 85 % der Systeme sind davon ausgenommen. Und wer soll die Kontrolle übernehmen? Die nötigen Fachkräfte fehlen jetzt schon. Es braucht mehr als Gesetze. Es braucht Know-how. Und davon haben wir immer weniger.

Welche menschlichen Werte brauchen wir also in Zeiten wie diesen?

Klugheit, Gerechtigkeit, Mut, Selbstkontrolle. Wir dürfen nicht jeder technischen Verlockung hinterherlaufen. Es braucht Maß, um nicht entmenschlicht zu werden. Und das beginnt bei uns selbst.

Was raten Sie der nächsten Generation?

Sie sollen lernen, also richtig lernen. Dinge wissen, Kompetenzen aufbauen, am besten etwas Handwerkliches, Greifbares. Der Glaube, dass ein Uni-Abschluss allein für ein erfülltes Leben reicht, ist ein Irrglaube. Nur wer klüger ist als die KI, bleibt überlegen.

Und was braucht es für einen Wandel?

Mehr Mut – in der Politik, in den Medien, in Unternehmen. Wir brauchen keine Schönfärberei, sondern kritisches Denken. Und journalistische Verantwortung, auch wenn das unbequem ist. Wir müssen der Wahrheit ins Gesicht sehen – und handeln. Jetzt.

Weitere Artikel zu diesem Thema

Abo