Judith Kohlenberger: Wie gehen wir miteinander um?

Wie eine Dating-App-Bekanntschaft der Migrationsforscherin Judith Kohlenberger mit der autoritären Wende zusammenhängt und wo unser Handeln gefragt ist.

Unbequem und fesselnd. Die in Wallern aufgewachsene Migrationsforscherin Judith Kohlenberger im Talk mit Museumsdirektor Matti Bunzl © Christian Lendl

Leider war Simon nicht da. „Er ist in einer anderen europäischen Hauptstadt, wo er für einen multinationalen Konzern viel Geld verdienen muss“, lachte Judith Kohlenberger. Er hätte sich ohnehin kaum zu erkennen gegeben. Damit er quasi zu einem wichtigen Akteur ihres Buches werden durfte, musste sie ihm einen anderen Namen geben. Inhaltlich war der gut aussehende Manager, wie die Migrationsforscherin ihn beschreibt, aber den ganzen Abend mit dabei – im knallvollen Veranstaltungssaal des Wien Museums.

„Wir müssen über Simon reden“, leitete sogar Matti Bunzl die Buchpräsentation ein, wie man es sonst kaum von einem Museumsdirektor gewohnt ist. Weshalb sollte einen renommierten Kulturanthropologen und Historiker die Dating-App-Bekanntschaft der Autorin so brennend interessieren?

Ungewöhnliche Konstellation

Die Art und Weise, wie Judith Kohlenberger wissenschaftliche Erkenntnisse vermittelt, lässt jedes Mal aufs Neue staunen. Diesmal wird sie selbst eine wesentliche Protagonistin ihres Essays „Migrationspanik“ – und verrät auf der ersten Seite, dass es zwischen Simon und ihr zwar nicht klappen wird, sie es aber mit einer Freundschaft versuchen. Eine Konstellation dieser Art ist nicht selbstverständlich, „denn ich bin Migrationsforscherin, setze mich für Menschenrechte von Schutzsuchenden und legale Fluchtwege ein, bin im Vorstand von SOS Mitmensch und Mitglied des Integrationsrats der Stadt Wien. Und Simon ist FPÖ-Wähler“, klärt die in Wallern aufgewachsene Autorin auf.

Matti Bunzl führt durch eine Präsentation, an deren Finale die Publikumsfragen und der Applaus nicht abreißen wollen. Aus dieser picken wir hier einige starke Inhalte heraus. Als „Geschenk für uns alle“ lobt der Museumsdirektor das neue Buch, durch das sich Simons Perspektive wie ein roter Faden zieht. Über allem steht für Judith Kohlenberger die Kernfrage: „Wie gehen wir miteinander um?“ – Nachsatz: „Ehrlicherweise muss Simon mindestens genauso viel Komplexitätskompetenz und Ambiguitätstoleranz beweisen wie ich.“

Sie beide stellen sich einem Lernprozess. „Simon entspricht in vielen Charakteristiken nicht dem Bild eines FPÖ-Wählers, das viele Leute haben, die in solchen Blasen unterwegs sind wie ich“, sagt Judith Kohlenberger. Simon sei beispielsweise kein „deplorable“, wie Hillary Clinton einmal unglücklich formulierte. Er sei also kein „Abgehängter“ mit Abstiegsängsten, kein Globalisierungsverlierer, seine Einstellung sei nicht aus ökonomischen Gründen motiviert. Sein Ärger über „zu viele Fremde“ kommt sozusagen von der Butterseite.

Was Trump “richtig” macht

Schon die politische Denkerin Hannah Arendt kam vor mehr als 50 Jahren zur Erkenntnis, dass politische Einsamkeit, oder salopper: nicht verstanden und gehört zu werden, ein Einfallstor für die Autokraten der Welt sein kann, erinnert Judith Kohlenberger. „Das hat Trump intuitiv erkannt – und macht eine Sache richtig: Er gibt dir das Gefühl, egal, was du tust, wie du drauf bist, du bist absolut richtig. Du musst dich nicht zwangsoptimieren, du musst nicht deine traditionelle Männlichkeit zurückschrauben, du musst dich nicht schämen, dass du fliegst, Fleisch isst oder rüpelhaft bist, du bist okay“, beschreibt die Fluchtforscherin.

Eine Ableitung davon ist quasi das Fundament, worauf die Freundschaft zwischen Simon und ihr basiert: „Der ehrlich gemeinte Zugang ist: Ich sehe dich als Mensch. Die Unterschiede, die uns trennen, sind nicht bedeutungslos, aber sie bedeuten umgekehrt auch nicht alles“, sagt sie. „Diese Gratwanderung im Austausch mit anderen, die eben auch Teil der Gesellschaft sind, bleibt uns nicht erspart.“ Sie hält dabei für essenziell: „Die rote Linie ziehe ich, wenn es darum geht, extremen Organisationen wie den Identitären eine Bühne zu geben. Da ist die Forschung klar: Das führt selten zur Entzauberung, sondern macht sie erst salonfähig.“

Was denken Sie?

Haben wir eine Migrationskrise? – Sie nicken gerade vermutlich nicht alleine. Judith Kohlenberger geht davon aus, dass ein Großteil der Österreicher:innen das wohl bejahen würde. Aber: „Wir sehen seit mehr als einem Jahr sinkende Asylantragszahlen in ganz Europa. Die Zahl an Geflüchteten in der Grundversorgung ist am niedrigsten Stand seit zehn Jahren.“ Die Migrationspanik werde demnach entkoppelt von der Realität befeuert – mit folgenschweren Konsequenzen. Der Ruf nach mehr Härte habe zuletzt dazu geführt, dass wir uns „an eine Brutalisierung an der Grenze, an um sich greifende Gewalt, an nicht geahndete Rechtsbrüche“ gewöhnt haben. All das nähre den Aufstieg von illiberalen und antidemokratischen Kräften.

Gewalt gegen friedliche Demonstrierende

In den USA spielen sich nicht nur an der mexikanischen Grenze dramatische Szenen ab, Deportationen sind allgegenwärtig. Geografisch näher: „Bei den Protesten von Studierenden im März in Belgrad wurden Schallkanonen eingesetzt“, berichtet die Migrationsforscherin. Mit Schallkanonen kann ein hoher Ton mit bis zu 150 Dezibel gesendet werden, der zu Schwindel, Ohrenschmerzen, Übelkeit führt; der übliche Reflex ist Flucht. Bei 140 Dezibel reichen Sekundenbruchteile, um das Gehör zu schädigen. „Diese Waffen wurden wenige Jahre zuvor an der serbisch-kroatischen Grenze an Flüchtlingen ,getestet‘, nun waren es friedliche Demonstrierende. Das zeigt, wie brutale Grenzpolitik nach innen greift und nicht nur Grundrechte von Migrant:innen, sondern auch von Staatsbürgern unterwandert.“

Buchtipp. J. Kohlenberger: Migrationspanik. Wie Abschottungspolitik die autoritäre Wende befördert, Picus Verlag.

Wir kehren zurück nach Österreich – und zu Simon, der selbst Freunde mit migrantischem Hintergrund hat und sich trotzdem vehement über zu viele Flüchtlinge beschwert. Das subjektive „Überfremdungsgefühl“ habe laut der Sozialwissenschaftlerin zwei Ebenen: Zum einen gelte es, das Ideal der Zugehörigkeit zu hinterfragen, das in Österreich und vielen anderen Ländern nach wie vor „stark völkisch“ geprägt ist.

„Egal wie gut sich der syrische Flüchtling integriert, die Hautfarbe wird er nicht ändern können“, sagt sie. „Was ist das Ziel von Integration? Ist es vielleicht Assimilation? Wie sehr gestehen wir dem anderen das Anderssein zu?“ – Diese essenzielle Debatte hätten bislang vorwiegend Rechtspopulist:innen geführt, kritisiert sie. „Wenn wir aber nur sagen, das ist rassistisch – und Punkt, haben wir gesellschaftlich nichts gewonnen, außer das Gefühl der moralischen Überlegenheit. Können wir Räume schaffen, um diese Debatten zu führen?“

“Veränderungserschöpfung”

Die zweite Ebene sei der vermeintliche Kontrollverlust und der vielzitierte Wunsch nach einem Leben wie früher. „Hier kommt hinzu, dass Migration, im Rückspiegel der letzten zehn Jahre betrachtet, eine Krise unter vielen war. Wir haben eine Pandemie durchgemacht, es herrscht Krieg in Europa, wir erleben die Klimakrise und den Aufstieg der künstlichen Intelligenz“, zählt sie auf. Der deutsche Soziologe Steffen Mau spricht von einer „Veränderungserschöpfung“. Das Thema Migration fungiere dabei wie ein Brennglas, das die Probleme noch größer machen bzw. erscheinen lasse, „aber viele bildungs-, sozial-, gesundheits- oder wohnpolitische Fragen wären auch ohne Migration da“.

„Ich habe mich noch nie so sehr angestrengt und mich weiterentwickelt wie in den letzten Jahren – trotzdem funktioniert es nicht“, lautet die Wortmeldung einer Frau aus dem Publikum, die vor dem russischen Angriffskrieg geflüchtet war. Sie ist Lehrerin und angehende Gerichtsdolmetscherin. „Ich fühle mich manchmal sehr unwillkommen. Was kann ich noch mehr machen?“ – „Du bist zu gut integriert“, lautet Judith Kohlenbergers überraschende Antwort. „Wir bezeichnen das in der Forschung als Integrationsparadox.“

Das Paradox auflösen

Wenn Geflüchtete die Sprache lernen, sich bilden, Leistung erbringen, den sozialen Aufstieg schaffen und damit sichtbarer in der Gesellschaft werden, „erfahren sie oft noch mehr Ablehnung“, weiß die Migrationsforscherin. „Die Kopftuch tragende Putzfrau gibt es schon lange, die war nie sichtbar, die Kopftuch tragende Lehrerin oder Managerin sorgt für Diskussionen. Sie kann etwas, fordert etwas ein – und es entstehen Bedrohungs- und Verdrängungsgefühle.“ Auflösen ließe sich das Paradox „durch ein radikal anderes Verständnis von Zugehörigkeit, von ‚Bürgerinnen und Bewohnerinnen dieses Landes sein‘ und in weiterer Konsequenz von ,österreichisch sein‘“.

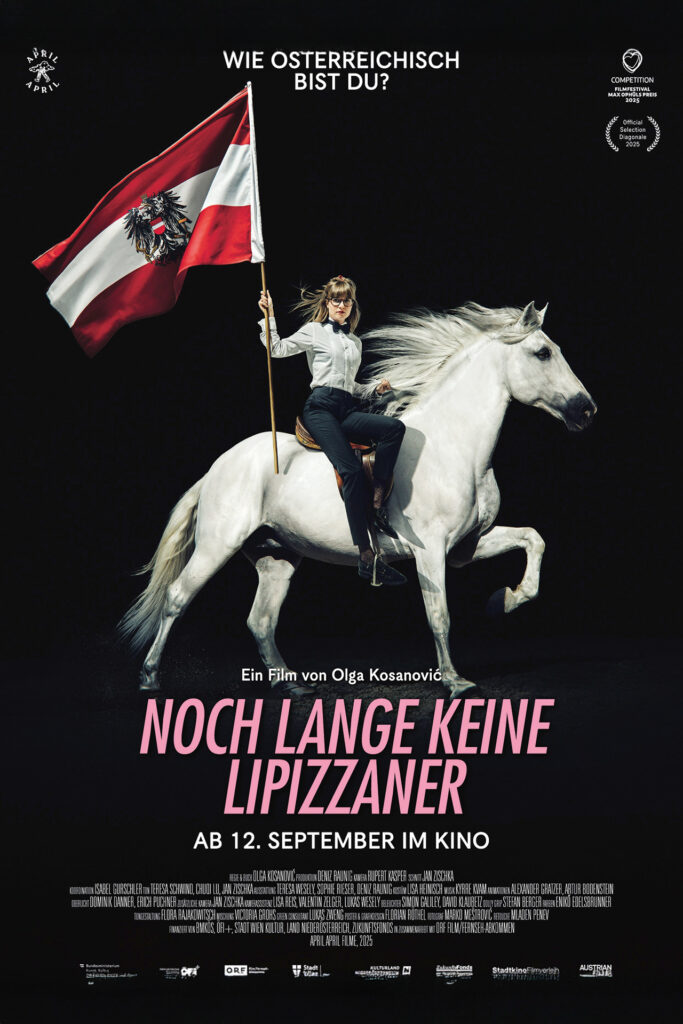

Kinotipp. Pointiert, packend und prominent besetzt: Olga Kosanovićs: „Noch lange keine Lipizzaner“.

Ungewöhnliche Allianzen

Einige Brennthemen seien weniger eine Migrations-, sondern vielmehr eine Integrationsfrage, auch das betont Judith Kohlenberger, es seien über Jahrzehnte „Fehler und Versäumnisse in der Integrationspolitik passiert“.

„Deine Analysen sind überzeugend, aber dystopisch. Ist alles hoffnungslos?“, fragt Museumsdirektor Matti Bunzl im Finale provokant. – Lösungen sieht Judith Kohlenberger etwa in der Zugewandtheit, in der Offenheit, „die Menschen jeweils in ihrer Ganzheit zu sehen und Gemeinsamkeiten zu finden, die vielleicht das Trennende überleuchten können“. Auf diesem Prinzip basieren „ungewöhnliche Allianzen“, die in der Geschichte schon oft große Brocken bewältigen konnten. Unterschiedliche Lager besetzten etwa gemeinsam die Hainburger Au; in Berlin zogen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus Kommunisten, Großindustrielle und Kirchenväter an einem Strang.

Und Simon? – „Der schaut mittlerweile sogar die ZIB, zumindest wenn ich vorkomme“, lacht die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger („alternative“ Medien waren auch Thema des Publikumsgesprächs). Sie betont übrigens auch in ihrem Buch, dass sich mit Humor gute Brücken bauen lassen. „Es geht nicht darum, rassistische oder sexistische Äußerungen wegzulachen und damit zu normalisieren, aber sehr wohl kann der Humor kleine Risse im Miteinander kitten; kann über die eine oder andere Bruchkante hinweghelfen.“

Weitere Artikel zu diesem Thema

Lifestyle

4 Min.

So prägt 2026 die Welt der Frauengesundheit

Weg von Tabus, Unsichtbarkeit und Symptombehandlung – hin zu ganzheitlichem Wohlbefinden über alle Lebensphasen hinweg

Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Körperliches Wohlbefinden, mentale Stärke, Ernährung, Bewegung und die Fähigkeit, mit dem eigenen Körper in Austausch zu treten: Dieses ganzheitliche Verständnis von Gesundheit spiegelt sich in einer Reihe aktueller Entwicklungen wider, die zeigen, wie wir Gesundheit selbstbestimmt, individuell und zukunftsorientiert leben. Den Zyklus verstehen Der weibliche Zyklus ist … Continued

4 Min.

Mehr zu Lifestyle

Abo